自分がよいと思って使い始めたもの。これはお薦めなのでみんなに紹介したいと思うもの。

こんなやり方でいいのかな。こんな使い方でいいのかな。こんな時はどうしたらいいのかな。

英語教室で子どもたちと一緒に色々な素材と戯れながら、私は試行錯誤を繰り返しています。

先日図書館でこんな本を見つけました。なかをペラペラとめくったら、おもしろそうだったので借りてきました。

『ことばの発達の謎を解く』

多くの人にとってことばは空気のような存在ではないでしょうか。空気のように大切。でも、空気のように当たり前。ことばが自分にとってどのような存在なのかを考えることはあまりないのではないかと思います。ましてや、自分がどのようにして母語である日本語を話せるようになったのかを考える機会はほとんどないのではないでしょうか。

他方、みなさんのほとんどは、英語をはじめとした外国語を過去に学んだことがあるか、あるいは現在、学んでいるかしていると思います。外国語をどのように学んだら母語のように自由に使いこなすことができるのか考える人は多いでしょう。(p.3)

冒頭の文はこんな感じ。ご専門は認知科学、言語心理学、発達心理学という著者の方。専門的な内容も読み手にわかりやすいように具体例を挙げ、ことばの仕組みについて詳しく解説してくださっています。「ことばの発達の謎」について興味のある方はぜひ読んでみてください。

ことばの意味は単語単体で存在するのではなく、関係する意味を持った単語群の相対的な関係で決まるということーつまりあるシステムの中に一つ一つの単語があるということ。そのシステムは言語ごとに違うので、当然、一つ一つの単語の意味も、一部重なることはあっても、面として全部重なることはほとんどないこと。これらを理解して、意識的に外国語と母語の単語に共通する部分と異なる部分に意識を向けること。これだけでも、「ことばを知っていても使えない」学習の仕方から「知っていることばを使いこなせる」学習の仕方へと、外国語の学習の仕方はずいぶん変わるはずです。(p.185-186)

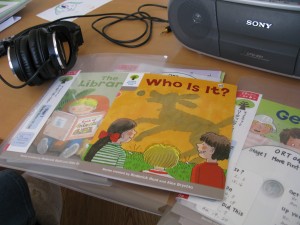

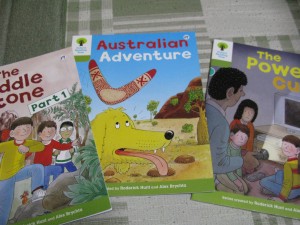

私が多読とBBカードをクラスに導入したいと思ったのは、こんな理由からだったからかもしれません。自分の発見したことばのシステムに基づいて、思い切って使ってみる、試してみる。そして、うまくいかなかったら修正するという「発見・創造・修正」のサイクルを繰り返していく。「全体から個へ」というBBカードのコンセプトや、多読で「英語システムの存在の発見」をしながら「ことばを使う」ことへと導いてあげる。母語の獲得の過程に似ている、こういうやり方を探していたんだと思います。

システムを学習するには、一つ一つの要素がもっと大きなまとまりの中の一部なのであるという理解が先になくてはいけないのかもしれません。(p.159)

教科書のぶつ切りセンテンスやパラグラフ、問題集の穴埋め/単語集の丸暗記…。ことばのシステムを発見し使えるようになるためには、従来のやり方では圧倒的に足りない英語の量。間違う事を恐れ思い切って言葉を使おうと思えない教室の雰囲気。いろんな課題にぶつかりながら、自分にあったやり方を探している中で、多読とBBカードに出会えたことは決して偶然ではないんだなあ。

「ことばを知っていても使えない」学習の仕方から「知っていることばを使いこなせる」学習の仕方へと、外国語の学習の仕方はずいぶんと変わるはずです。(p.186)

☆ランキング参加中☆

ボタンにクリックをよろしくお願いします♪

次に絵をみて想像しながら音を聴いてみたり、孫たちの発音をまねてみたり

次に絵をみて想像しながら音を聴いてみたり、孫たちの発音をまねてみたり